Die konventionelle Histologie untersucht Gewebeproben, die operativ oder mittels einer Biopsie entnommen worden sind, um krankhafte Veränderungen festzustellen.

Dazu werden die Gewebeproben in einem aufwändigen Verfahren entwässert und in Paraffin eingebettet. Mittels eines Mikrotoms werden die entstandenen Blöcke in mikrometerdünne Schnitte zerlegt, die mit besonderen Färbetechniken gefärbt und dann unter dem Mikroskop analysiert werden können. Die Schnittherstellung am Mikrotom verlangt großes Geschick.

Während in der allgemeinen Pathologie häufig eine exakte Diagnosestellung mit Hilfe der konventionellen Histologie möglich ist, dient diese in der Hämatopathologie als Grundlage für weiterführende Untersuchungen, wie Immunhistochemie und gegebenenfalls molekulare Untersuchungen.

Bei einigen operativen Eingriffen ist es erforderlich, bereits während der Operation diagnostische Aussagen zum entnommenen Gewebe zu erhalten. Dabei geht es vor allen Dingen um die Abgrenzung von bösartigen Tumoren vom gesunden Gewebe.

Hier wird die Schnellschnitt-Histologie verwendet. Aus Zeitgründen wird auf das aufwändige Einbettverfahren verzichtet. Das Gewebe wird tiefgefroren, am Kryostat-Mikrotom bei –20°C geschnitten und im Schnellverfahren gefärbt.

Das Schnellschnitt-Verfahren ist weniger exakt als die Paraffin-basierte Histologie, erlaubt aber eine vorläufige Diagnose innerhalb von 10-20 Minuten. Die Schnellschnittdiagnose liefert dem Chirurgen wichtige Informationen für die weitere operative Strategie.

Folgende Färbemethoden wenden wir an:

Die Immunhistochemie dient dazu, spezifische Strukturen auf den Zellen sichtbar zu machen, die es ermöglichen, auch äußerlich identische Zellen einem bestimmten Zelltyp zuzuordnen. Dazu werden Antikörper verwendet, die spezifisch an die gesuchten Strukturen binden und dann mit Hilfe sensitiver Detektionsmethoden sichtbar gemacht werden können.

In der Hämatopathologie dient sie vor allen Dingen dazu, die sehr ähnlich oder sogar identisch aussehenden, aber funktionell sehr unterschiedlichen Zellen sowohl des Immunsystems als auch der Blutbildung sicher zu identifizieren.

In der allgemeinen Pathologie lassen sich damit zum Beispiel auch die Zellen einer Metastase einem bestimmten Organ zuordnen. Damit kann der Primärtumor identifiziert werden.Die Immunhistochemie wird bei uns automatisiert durchgeführt.

Zur Visualisierung dient ein Polymer-basiertes Detektionssystem. Derzeit werden bei uns pro Tag ca. 600-700 verschiedene Färbungen mit Hilfe von über 150 verschiedenen Primärantikörpern bearbeitet.

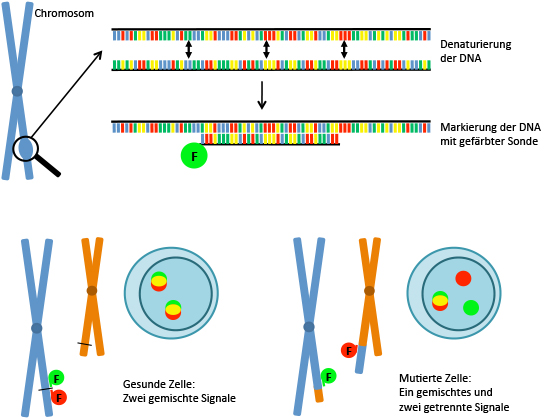

Die In-situ-Hybridisierung (ISH) ist eine Methode zum Nachweis von spezifischen DNA- und RNA-Sequenzen direkt auf dem histologischen Schnittpräparat (in situ).

Die nachzuweisenden Sequenzen können virale RNA oder DNA sein oder auch Translokationen, Deletionen und Amplifikationen von humanen Genen beinhalten. Spezifische Sonden (= komplementäre DNA-Abschnitte) werden an die gesuchten Sequenzen gebunden und mit Hilfe diverser Färbemethoden im Zellkern sichtbar gemacht.

Chromogene Färbungen (CISH) werden bei uns für den Nachweis viraler RNA sowie von Genamplifikation verwendet, während Fluoreszenzfarbstoffe (FISH) derzeit hauptsächlich zur Detektion von Translokationen und Deletionen dienen.

Die Stärke der Methode liegt darin, dass sie es möglich macht, eine bestimmte genetische Aberration direkt der betroffenen Zelle zuzuordnen. Dadurch ist es möglich, z.B. bei Genamplifikation, einen Unterschied zwischen Tumor- und Normalgewebe zu detektieren.

Als Zytologie bezeichnet man die Untersuchung von einzelnen Zellen oder kleinen Zellverbänden. Diese stammen gewöhnlich aus dem Blut oder dem Knochenmark, aber auch aus dem Liquor und aus Körperergüssen (Pleuraerguß, Aszites).

Aus Blut oder Knochenmark werden Ausstrichpräparate angefertigt, während die Zellen aus dem Liquor und den Körperergüssen durch Zentrifugation angereichert und auf Objektträger aufgebracht werden (Zytospins).

Die große Bedeutung der zytologischen Diagnostik ergibt sich vor allem aus der Tatsache, dass bei geringem Aufwand mit hoher Wahrscheinlichkeit eine klinische Diagnose gestellt werden kann.

Folgende Färbemethoden wenden wir an:

Die Durchflusszytometrie ist eine Methode zur Untersuchung von Leukozyten (weissen Blutkörperchen). In der einfachsten Form dieser Methode werden die Leukozyten anhand ihrer Größe und Granularität in ihre wesentlichsten Untergruppen unterteilt, wie man sie auch im hämatologischen Blutbild findet.

In unserem Institut für Hämatopathologie wird die Durchflusszytometrie zur Immunphänotypisierung verwendet. Bei dieser Untersuchung werden die Leukozyten mit Hilfe von immunologischen Markern gefärbt und sortiert. Die verwendeten 8-Farb-Panels erlauben eine differenzierte und exakte Unterscheidung der einzelnen Leukozyten nach Funktion und Reifungsstadium.

Leukämie-Zellen können anhand von anormalen Markerkombinationen erkannt werden oder auch schlicht durch das massierte Auftreten einzelner Zellpopulationen unter Verdrängung anderer. Auch Hinweise auf Autoimmunerkrankungen oder infektiöse Erkrankungen (virale und bakterielle Infekte) lassen sich so feststellen. Nicht nur Blut kann auf diese Weise analysiert werden sondern alle Körperflüssigkeiten und Gewebe, in denen Leukozyten vorkommen können. Dazu gehören Aszites, Liquor und Lymphknoten.

In vielen Fällen ist es möglich, eine detaillierte Diagnose nur mit Hilfe der Immunphänotypisierung zu stellen, während in anderen Fällen eine zusätzliche Untersuchung des Knochenmarks oder molekularpathologische Untersuchungen nötig sind.

Mit der Polymerase-Kettenreaktion (englisch Polymerase Chain Reaction, PCR) lässt sich DNA (Träger der genetischen Informationen) fast unbegrenzt vervielfältigen. Aus wenigen DNA-Molekülen lassen sich in kurzer Zeit Milliarden Kopien herstellen.

Damit ist es heute möglich winzigste DNA-Spuren nutzen zu können, z.B. an Tatorten („genetischer Fingerabdruck“), bei der Behandlung von Krankheiten (wenige Tumor- oder Bakterienzellen können für eine Diagnose reichen) oder bei Vaterschaftstests.

Die Polymerase-Kettenreaktion hat die Molekularbiologie revolutioniert und ist heute wohl das meistgenutzte molekularbiologische Verfahren überhaupt. Sie wurde 1983 von Kary Mullis in Kalifornien, USA erfunden. Er suchte nach einer neuen Methode, mit der sich DNA schneller und günstiger vervielfältigen ließ, als mit bekannten chemischen Methoden.

Die von ihm dann entwickelte Methode stellte sich als so bahnbrechend heraus, dass Mullis dafür 1993 den Nobelpreis für Chemie erhielt. (Von seinem damaligen Arbeitgeber erhielt Mullis nur eine Prämie in Höhe von 10.000 US-Dollar, während die Rechte für die PCR kurz darauf für 300 Millionen US-Dollar an die Firma Roche verkauft wurden.)

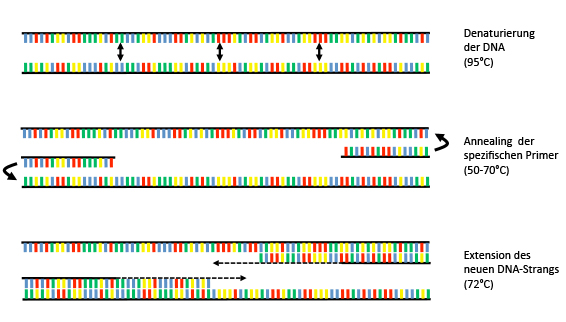

Das Prinzip der PCR ist relativ einfach und daher auch sehr robust (siehe Abbildung 1). Der Bereich, der vervielfältigt werden soll, lässt sich nahezu frei bestimmen. Dafür werden kurze DNA-Stücke, die „Primer“ verwendet. Diese Primer werden von der DNA-Polymerase als „Starthilfe“ benötigt. Sie lagern sich an die Ausgangs-DNA an und begrenzen zu beiden Seiten den Bereich, der vervielfältigt werden soll.

Abbildung 1

Eine typische PCR besteht aus drei Schritten, die zyklisch wiederholt werden. In jedem dieser Zyklen wird die DNA (theoretisch) verdoppelt.

Im ersten Schritt (Denaturierung) werden die beiden DNA-Stränge der Ausgangs-DNA durch Hitze getrennt („aufgeschmolzen“). Im zweiten Schritt (Annealing, Anlagerung) binden die Primer an die Ausgangs-DNA. Im letzten Schritt (Elongation, Verlängerung) wird die Temperatur bei 72°C (dem Temperaturoptimum der meisten thermostabilen DNA-Polymerasen) gehalten.

Die DNA-Polymerase verlängert die Primer und kopiert dabei die Ausgangs-DNA. Der Primer selbst wird dabei selbst zum Anfang des kopierten DNA-Stranges. Die DNA hat sich damit verdoppelt und anschließend beginnt der Zyklus wieder von vorne.

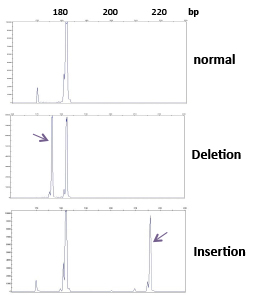

Die vervielfältigte DNA kann dann analysiert werden, zum Beispiel mittels Gel- oder Kapillarelektrophorese (siehe Abbildung 2) oder sie kann für andere Verfahren, z. B. eine DNA-Sequenzierung genutzt werden.

Abbildung 2

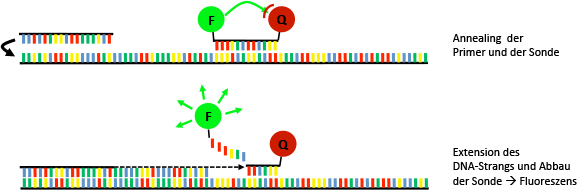

Eine häufig genutzte Variante der PCR ist die real-time-PCR (kurz RT-PCR). Mit dieser sehr sensitiven und reproduzierbaren Methode lässt sich das Vorhandensein von spezifischen Mutationen in Echtzeit bestimmen.

Es werden unterschiedlich fluoreszenzmarkierte DNA-Sonden benutzt, die an die untersuchungsrelevanten Abschnitte der DNA binden. Für die nicht-mutierte DNA und jede Mutation, auf die hin untersucht werden soll, wird jeweils eine eigene, spezifische Sonde benötigt. Daher muss die Art der zu untersuchenden Mutationen dabei (im Gegensatz zur Sequenzierung) bereits bekannt sein.

Dafür ist diese Methode im Vergleich zur Sequenzierung sehr schnell und kostengünstig durchzuführen und ermöglicht damit eine zeitnahe Untersuchung von klinisch relevanten Mutationen.

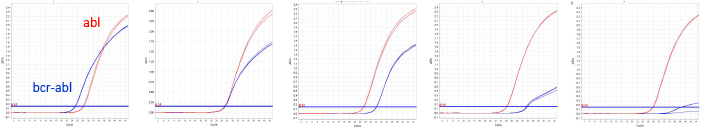

Es gibt verschiedene Arten von RT-PCRs, wobei die Analyse immer auf DNA-gebundenen Fluoreszenzfarbstoffen beruht. Die untersuchungsrelevanten DNA- oder RNA-Abschnitte werden, ähnlich wie in einer PCR, vervielfältigt und dabei Fluoreszenz freigesetzt. Letzteres geschieht allerdings nur, wenn auch eine Sonde an die zu vervielfältigende DNA gebunden hat (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3

Anhand der unterschiedlichen Fluoreszenzfarben der Sonden kann ermittelt werden, welche Sonde bindet und damit auch, ob eine Mutation vorliegt oder nicht. Die Fluoreszenz wird detektiert und von der Intensität der Fluoreszenz kann auch auf die Menge an vervielfältigter DNA geschlossen werden.

Durch die Vervielfältigung lassen sich selbst geringste Mengen (wenige Moleküle können reichen!) einer DNA oder RNA in der Probe nachweisen und gegebenenfalls quantifizieren (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4

Die DNA-Sequenzierung ist heute eines der wichtigsten Instrumente in der Molekularpathologie. Für eine Vielzahl von Erkrankungen, insbesondere Krebs- und vererbbare Erkrankungen konnten Veränderungen in der Erbinformation (sogenannte Mutationen in der DNA) als wichtige Faktoren bei der Entstehung und Progression identifiziert werden. Solche Veränderungen lassen sich aufspüren, indem man eine Sequenzierung der DNA-Bereiche durchführt, von denen man weiß, dass sie eine wichtige Rolle in bestimmten Erkrankungen spielen.

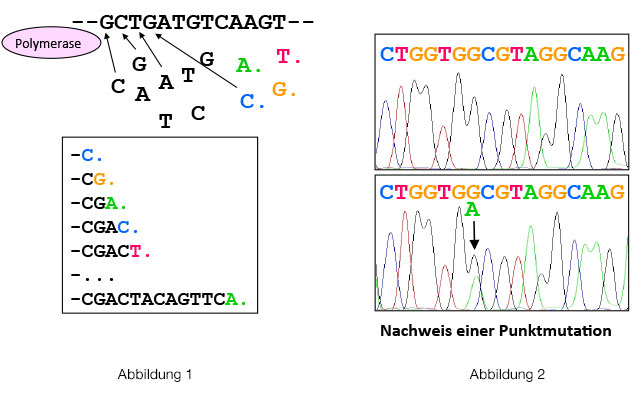

Für die Sequenzierung wird der zuvor festgelegte DNA-Abschnitt zunächst mittels PCR vervielfältigt und anschließend mit Hilfe einer Mischung von ungefärbten und fluoreszenzgefärbten Basenbausteinen (Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin) kopiert (siehe Abbildung 1). Die gefärbten Basen beenden die Kettenbildung. Die entstehenden Nukleotidketten werden der Größe nach aufgetrennt und die vier unterschiedlichen Fluoreszenzsignale werden mit Hilfe eines Lasers detektiert und in eine Sequenz umgewandelt (siehe Abbildung 2).

Mutationen zeigen sich als überlappende oder nicht der Originalsequenz entsprechende Signale. Für die Entwicklung dieses Verfahrens in den 70er Jahren bekam der Namensgeber und Biochemiker Frederick Sanger seinen zweiten Nobelpreis in Chemie. Noch heute wird diese Methode als Goldstandard in der Molekularbiologie verwendet.

Die Anzahl der molekularen Marker in malignen Erkrankungen mit diagnostischer und prognostischer Relevanz hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Diese Marker können beispielsweise zur Abschätzung der Wirksamkeit von zielgerichteten Therapien oder bei Differentialdiagnosen von schwer diagnostizierbaren Erkrankungen genutzt werden. Allerdings ist die Analyse einer immer größer werdenden Zahl an Markern arbeitsaufwendig und teuer, da mit klassischen Methoden wie z.B. der Sanger Sequenzierung nur eine begrenzte Anzahl Proben parallel sequenziert werden kann.

Das Next Generation Sequencing (NGS), ein Hochdurchsatzsequenzierungsverfahren, ermöglicht hingegen die parallele Sequenzierung von bis zu einigen hundert Genen. Dafür nutzen wir je nach klinischer Fragestellung zwei unterschiedliche, höchst moderne und hoch sensitive Methoden: die Amplikon*-basierte Technologie zum Nachweis von Punktmutationen, kleinen Insertionen und Deletionen, sowie die Hybrid-Capture-Technologie, mit der zusätzlich Translokationen und Kopienzahlveränderungen nachgewiesen werden können. Zudem kann mit dieser weiterentwickelten Technologie in Gewebeproben auf Tumormutationslast (TMB)* und Mikrosatelliteninstabilität (MSI)* untersucht werden. Diese Technologie ermöglicht somit eine umfassende molekulargenetische Analyse anhand einer DNA-Probe, so dass die Untersuchung an der relativ instabilen RNA sowie die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) somit deutlich seltener angewendet werden.

Die genannten NGS-Methoden unterscheiden sich in der Anreicherung der relevanten Genbereiche. Während im Amplikon-basierten Verfahren die über Primer festgelegten zu untersuchenden Zielsequenzen mittels PCR vervielfältigt werden („Target Enrichment“), werden bei der Hybrid-Capture-Methode die zu untersuchenden Gene durch komplementäre Bindung an Sonden angereichert und erst anschließend klonal amplifiziert. Auf diese Weise können auch große intronische Genbereiche aus dem Patientengenom „herausgefischt“ werden, so dass u.a. der Nachweis von Genfusion mit sogar bisher unbekannten Fusionspartnern möglich ist.

Nach Anreicherung der zuvor mit patientenspezifischen Barcodes versehenen Genbereiche, schließt sich für beide Methoden die parallele Hochdurchsatzsequenzierung mittels Illumina®-Technologie an. Dazu binden die DNA-Stücke mit spezifischen Adaptoren kovalent an eine Glasoberfläche (Flow cell), auf der sie mittels Bridge amplification klonal vervielfältigt werden und so genannte Cluster bilden. Diese werden anschließend parallel über den Einbau fluoreszenzmarkierter dNTPs nach der Sequencing by Synthesis* Methode sequenziert. Die generierten Sequenzen (mehrere Hundert bis mehrere Tausend) werden dann in einem komplexen bioinformatischen Prozess ausgewertet und anschließend analysiert. Große Sequenziertiefe ermöglicht es, Mutationen mit sehr niedriger Allelfrequenz und hoher Sensitivität zuverlässig zu detektieren (je nach Methodik 5 bis 0,1 % Mutationslast). Damit ist es möglich, beispielsweise Subklone mit spezifischen Mutationen zu identifizieren oder Proben mit geringem Tumoranteil analysieren zu können.

Dieses umfangreiche Mutations-Screening ist für die Primärdiagnostik, Verlaufskontrollen anhand klonaler Marker sowie Rezidiv- und Resistenzbestimmungen geeignet. Für die von uns angebotenen, in unserem Leistungskatalog einzusehenden Multigen-Panels, können je nach Entität Gewebeproben, Blut, Beckenkammtrepanate und liquid biopsies* eingesetzt werden.

Amplikon

Der Begriff Amplikon bezeichnet ein durch eine Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigtes DNA-Fragment definierter Länge.

Tumormutationslast

Als Tumormutationslast (tumor mutational burden, TMB) ist die Anzahl somatischer, tumor-spezifischer Mutationen in einem genetischen, exonischen Territorium von 1 Mb definiert.

Mikrosatelliteninstabilität

Als Mikrosatelliten bezeichnet man kurze DNA-Abschnitte mit einfachen Wiederholungsmustern. Während der Zellteilung auftretende Fehler innerhalb dieser Abschnitte werden normalerweise vom Reparatursystem korrigiert. Läuft diese Korrektur nicht intakt ab, so entstehen Mikrosatelliten unterschiedlicher Längen und man spricht von Mikrosatelliteninstabilität (MSI).

Intronisch

Als intronisch werden die nicht kodierenden Bereiche der DNA innerhalb eines Gens bezeichnet, die exonische Bereiche (kodierende Abschnitte), voneinander trennen.

Sequencing by Synthesis

Dieser Begriff bezeichnet eine Sequenziertechnik, bei der in jedem Sequenzierzyklus genau ein fluoreszenzmarkiertes Nukleotid komplementär zur Template-DNA eingebaut wird, das in Echtzeit detektiert wird.

Liquid biopsy

Eine liquid biopsy (Flüssigbiopsie) bezeichnet eine gesondert fixierte Blutprobe zum Nachweis zellfreier, zirkulierender Tumor-DNA.